北海道大学大学院 医学研究院 侵襲制御医学分野救急医学教室 和田剛志教授インタビュー

テーマ: NSICUシステム及びNEXT Stage ER導入による現場の変化と課題

まず、北海道大学病院救命救急センターの体制について教えてください。

和田教授:私たちのセンターは、札幌市内にある5つの三次救急施設のうちの一つとして機能しています。基本的には三次救急に対応していますが、大学病院という特性から、関係者や学生、職員に対しては一次・二次救急にも対応しています。年間の患者対応件数は、直近で約1,000件、コロナ禍前の多い時期には1,300件程度で推移していました。

NSICUシステム導入の背景についてお聞かせください。

和田教授:実は、NSICUの導入を検討しなくてはならないような大きな課題を抱えていたわけではないんです。もともとNEXT Stage ERを導入して、その延長でICU機能が付随した形での導入でした。申し送り機能などが『良い』との現場の声もあり、積極的というより自然な流れでの導入となりました。

NEXT Stage ERの導入経緯は?

和田教授:救命救急センターの部門システムの入れ替えがきっかけです。以前使用していたシステムは台帳機能も備えていたのですが、システム入れ替え後その機能がなかったため、患者管理に支障が生じました。ちょうどその時期に血栓止血学会のプロジェクトでNEXT Stage ERを使ったデータ収集の話があり、病院としてなくなってしまった台帳機能と研究データの部分を期待して導入しました。

実際の使用感はいかがですか?

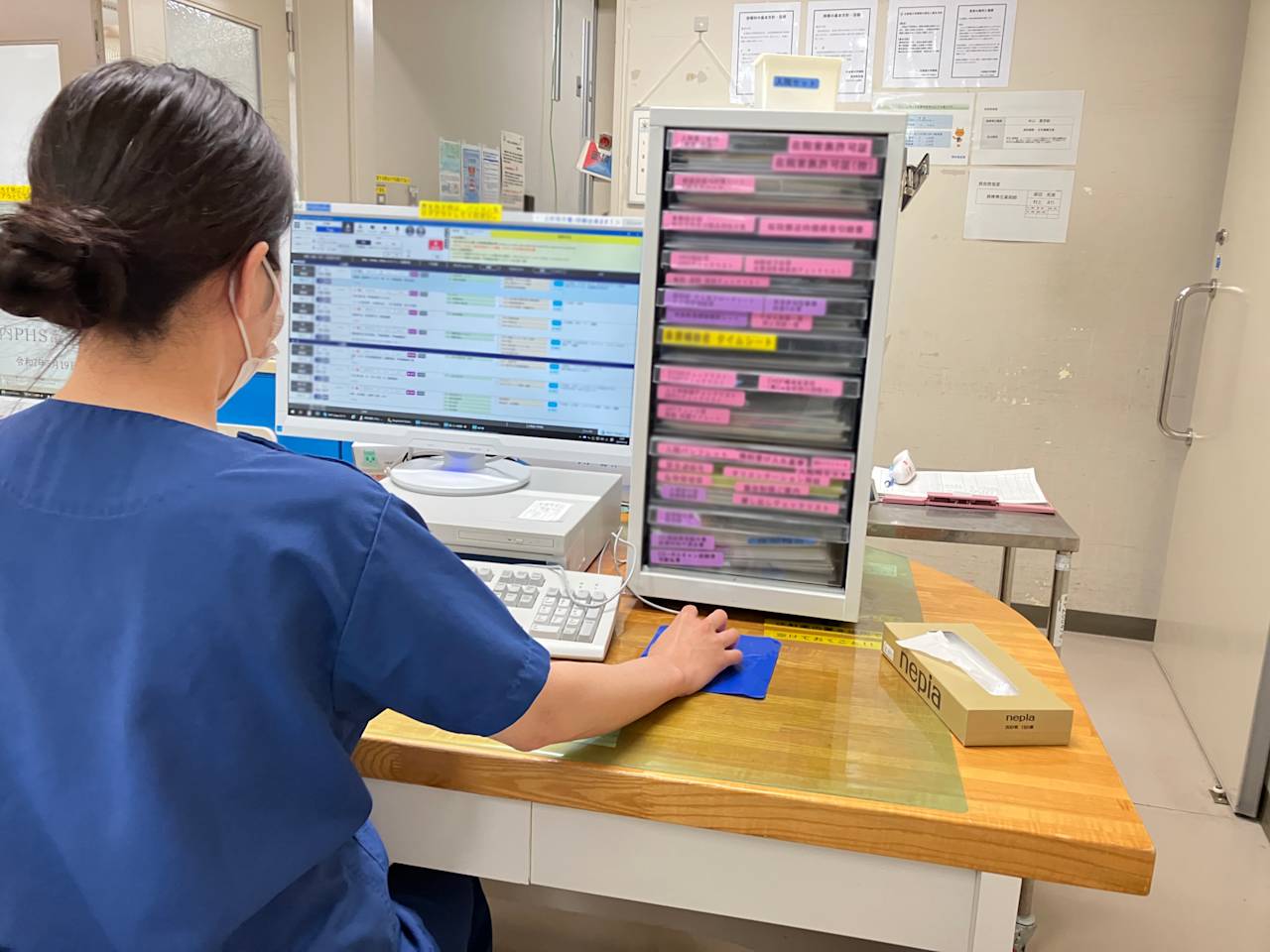

和田教授:NSICUは温度版との連動でバイタルサインデータが自動送信されるため、カルテの記載がしやすくなりました。NSICUの画面で申し送りしたいなという期待はあったのですが、やはり長年の慣れの問題もあり、従来の電子カルテを画面に表示して申し送りしています。やっぱり新しいものを導入し、浸透させるのは大変だなと実感します。ToDo機能もすごくいい機能ではあるので、現在活用を促している段階です。

若手医師の反応はいかがですか?

和田教授:学生も含め若手医師は利用していますね。若手は比較的抵抗なく受け入れていますが、複数システムの併用による煩雑さはやはりあります。長期的に使う医師は利便性を感じやすい一方、短期間の研修医には負担となることもあります。

ホワイトボードの配置や運用状況について具体的に教えていただけますか?

和田教授:入院患者数自体が多くないため、ホワイトボードはカンファレンス室等に配置されており、もともと患者ベッド近くでの運用は行われていませんでした。電子化により、担当医やベッド配置情報も自動化され、どの端末からでも情報が確認できるようになったことで、とても便利になりました。

システムの検索・データ抽出機能は、使用されていますか?

和田教授:はい、利用しています。毎週月曜日のカンファレンスで1週間分の症例を抽出して提示しています。ICU期間のデータ抽出、症例報告や研究データの抽出などにも活用しています。

今後の展望について教えてください。

和田教授:NEXT Stage ERの導入きっかけとなった血栓止血学会のプロジェクト(BENEDICT Database)に関連し、データ抽出や研究利用が今後本格化する段階にあります。現時点では研究成果としての実感はまだ少ないものの、今後有効活用していく予定です。

導入事例 詳細解説

1. 施設概要と診療実績

地域における役割

北海道大学病院救命救急センターは、札幌市内5つの三次救急施設の中核を担う医療機関として機能しています。主要な診療対象は三次救急患者ですが、大学病院としての特性を活かし、関係者や学生、職員に対する一次・二次救急にも対応しています。

診療実績の推移

コロナ禍前(最盛期):年間約1,300件

現在:年間約1,000件

対応範囲:年間1,000〜1,300件で安定推移

他院からの紹介患者も含み、北海道救急医療の最後の砦として位置付けられています。

2. システム導入の経緯と背景

導入のきっかけ

システム導入は段階的に進行しました。最初のトリガーは既存システムの機能制限でした。

従来システムの変遷

旧システム(台帳機能付き)

↓ 切り替え

新システム(台帳機能なし)

↓ 機能不足の解決策として

NEXT Stage ERシステム導入 → NSICU機能の付随的導入

血栓止血学会との連携

導入決定の重要な要因となったのが、血栓止血学会プロジェクトBest National Estate for Disseminated Intravascular Coagulation Thesis(BENEDICT) Databaseとの連携でした。研究協力要請を受け、病院として積極的に参画することで、システム導入が加速されました。

3. 運用実績と現場での評価

業務効率化の実現

・温度板連携によるバイタルサイン自動取得

・ カルテ記載の簡素化と精度向上

・情報共有の即時性向上

・ ホワイトボード手書き運用からの脱却

情報管理の高度化

・ 担当医・ベッド配置情報の自動化

・任意端末からの情報アクセス

・毎週月曜カンファレンスでの症例データ抽出活用

・研究・症例報告でのデータ活用

課題と改善点

ユーザビリティの問題

・ NSICU画面の視認性不足(文字サイズ等)

・従来の電子カルテ併用による運用の複雑化

・ To Doリスト機能の浸透困難

変革管理の課題

・新システムへの抵抗感

・複数システム併用による煩雑さ

4. 利用者層別の受け入れ状況

若手医師・学生

・受け入れ度: 比較的良好

・特徴: 新技術への順応性が高い

・課題: 複数のシステムの同時運用の煩雑化

経験豊富な医師

・受け入れ度: 慎重

・特徴: 従来システムとの比較による評価

・課題: 変化への抵抗感

5. データ管理と継続性

研究活用の展望

多施設共同研究と連携したデータ活用が本格化する段階にあり、今後の研究成果創出が期待されています。

データ抽出機能の実践活用

システムの検索・データ抽出機能は実際の診療現場で積極的に活用されています。具体的には、毎週月曜日のカンファレンスでの1週間分の症例データ抽出、ICU期間でのデータ抽出、症例報告や研究データの抽出などに役立てられており、頻繁ではないものの、確実に業務に貢献しています。

6. 今後の改善方針

システム機能の拡充

・操作性の継続的改善

・ユーザー要望の定期的な収集と反映

運用体制の最適化

システムのフィードバック体制

・定期的な要望収集(数ヶ月間隔)※

・セキュリティ制約を考慮した改修スケジュール※

・現場との継続的なコミュニケーション

7. 結論と提言

成功要因

1. 段階的導入アプローチ:NEXT Stage ERから始まりNSICUへの自然な拡張

2. 研究連携の活用:血栓止血学会プロジェクトとの協働

3. 現場のニーズ対応:台帳機能不足という具体的課題の解決